RIFLESSIONI SUL TEATRO / 1

Teatro in streaming, teatro virtuale, teatro digitale: è in corso una gara di invenzioni linguistiche per trasformare l’evento teatrale dello spettacolo dal vivo in una carrellata visiva da usufruire a distanza, standosene in casa davanti ad uno schermo. Organizzatori, produttori, ma anche molti attori e attrici si stano adeguando al trend, alcuni con inaspettato entusiasmo. Pur di apparire, pur di non scomparire, l’arte teatrale è disposta a rinunciare all’incontro e alla relazione con i corpi degli spettatori in cambio di una transitoria, poco remunerata, ma allettante presenza estemporanea, strizzando l’occhio a quel che già avviene da tempo sui social.

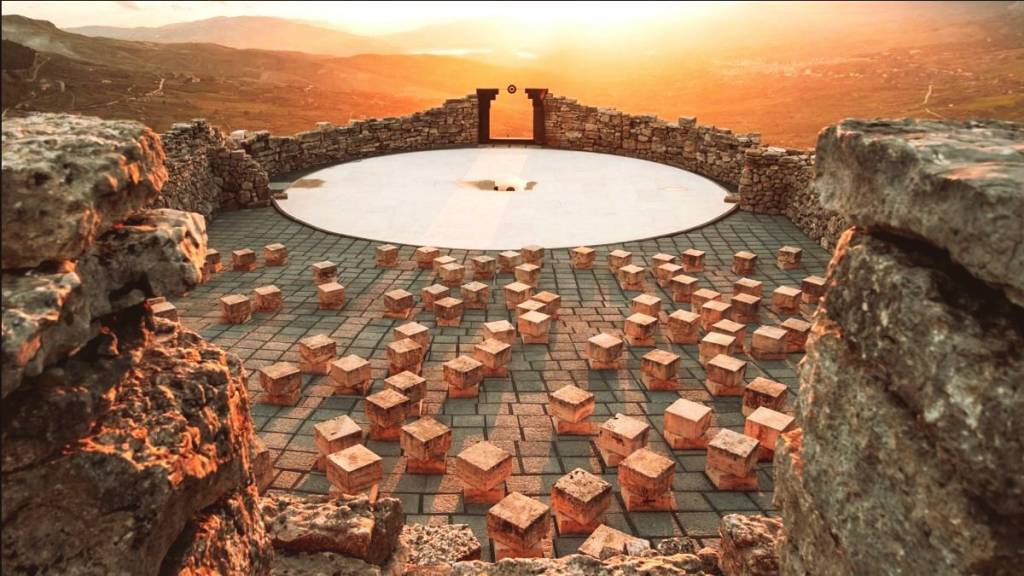

Non sono mai stato contrario all’uso di tecnologie in teatro, anzi, usate con sapienza i linguaggi elettronici possono valorizzare e trasformare la drammaturgia inventando nuove mappe. Ma pensare che una ripresa video, magari in diretta, possa restituire la complessità percettiva dell’atto teatrale è un’assurdità, un palliativo che annulla relazione, incontro, empatia, dialettica, contrasto e catarsi dello spazio scenico, spazio che racchiude un tempo unico e irripetibile, dove le direzioni dello sguardo e del sentire sono molteplici, dove ci si può distrarre, appuntarsi su elementi secondari, lasciarsi affascinare o produrre riflessioni. Dove soprattutto non si è mai soli, chè i corpi degli altri trasmettono vibrazioni, frenesie, risate, respiri. I corpi commentano l’azione e trasmettono sensazioni che scorrono come onde, a cui aggregarsi o contro cui differenziarsi. L’incontro teatrale è incontro tra esseri umani che recitano quel gioco millenario per potersi rispecchiare. A volte, spesso, rompendo addirittura lo specchio.

La tristezza di queste scorciatoie, per attestare un’esistenza di fatto cancellata dalla pandemia, per non perdere i già miseri finanziamenti statali, mentre il ministro Franceschini immagina progetti da milioni per un teatro digitale non meglio specificato, tutto questo arrancare con videocamere, microfoni e schermi è perfettamente in linea con quanto sta succedendo anche in altri ambiti della società. La pur necessaria protezione, il timore del contagio, il bisogno di sicurezza, in soldoni la paura della morte, trasforma il disperato ma vitale impeto narrativo di Sherazade in un cortometraggio omologato a standard simili per tutti. Non solo in teatro. Sui quotidiani è un continuo tono trionfalistico sulle sorti magnifiche e progressive dello smartworking, queste parole inglesi che fanno tanto trend. Il lavoro diventa una faccenda solipsistica, chiusi in casa, senza relazioni neanche lì. Senza confronti e quindi senza contrasti né ribellioni. Il controllo aumenta, controllo dei corpi e degli animi, facilmente ricattabili, insicuri, alla mercè di un sistema che trasforma ogni atto in merce. A scuola si spinge per l’insegnamento a distanza, una catastrofe dal punto di vista pedagogico, annullamento del corpo insegnante, corpi che insegnano non solo con la voce ma con i gesti, le espressioni del volto, le voci, la prossemica e tutto un complesso di segni che possono trasformare l’atto della trasmissione del sapere in una maestria fascinosa e memorabile per il futuro dell’allievo. A questa progressiva perdita di contatti si aggiungono idee altrettanto pericolose come quelle della democrazia in diretta, del voto cittadino espresso su piattaforme digitali, una strada per evitare lungaggini parlamentari, per evitare proprio la necessità di un parlamento, luogo ove appunto si parla in presenza, dal vivo. Il coronavirus ha accelerato questi processi di dislocamento e isolamento che erano già in corso da decenni. Non sono uno di quei negazionisti o peggio complottisti che vedono dietro questo dispiegarsi di norme e misure di sicurezza la mano di chissà quale occulto potere. Il virus esiste e fa davvero paura, ma a me fa più paura l’accondiscendenza generalizzata a questo distanziarsi progressivo dei corpi e che accada in teatro è per me segno che l’allarme va gridato con più forza.

Da tempo il sistema capitalistico delle merci si è avviato verso una “forma dittatoriale” dei consumi, riducendo via via lo spazio e il tempo per le scelte e le diversificazioni. In cambio di velocità, comodità e sicurezza, Amazon o Google impongono mondialmente un orientamento preciso, non servono più intermediari, passaggi, relazioni, le scelte sono già direzionate. La foglia di fico del capitalismo, la Modernità, che assicurava l’equazione più mercato uguale più libertà e democrazia, è caduta da tempo ormai nel perenne autunno delle nostre esistenze. Al mercato servono decisioni rapide, governi accondiscendenti, meno rappresentanze possibili, meno democrazia in sostanza, quella cosa strana dove per arrivare a dire un sì o un no serve un tempo di discussione e di confronto, meglio fare affari coi dittatori veri, vedi la Cina.

Il progressivo monadismo di quello che un tempo era il cittadino immerso in una comunità complessa e differenziata, sta accelerando la figura di un consumatore isolato, posto a distanza di sicurezza, chiuso in una casa autarchica, parlante, robotica, funzionale, dove tutto avviene on line, anche gli appuntamenti affettivi. Il pericolo è quello dell’adattamento e dell’acquiescenza. Il teatro, a forza di vederlo scorrere solo su uno schermo, quando si tornerà a respirare forse senza mascherine, lo spettatore lo vedrà come un’appendice al modello televisivo, si sarà assuefatto a quel modo di percepirlo. Nel tempo, il teatro apparirà come una cosa mitica, lontana, ammantata di una malia ormai persa ma neanche più cercata. Una nostalgia come tante, come quella della democrazia, di cui liberarsi in fretta all’inseguimento del “nuovo” che avanza.